以书人印、以刀书石与笔法刀法的结合,这标志着篆刻艺术美的用笔用刀等技巧的成熟。篆刻美的组成因素,离不开书法和刀法的运用与结合。

在古玺与汉印中,因受到铸印制作技术的影响,其书法(字)只有骨架、结体,而少有细微而传神的用笔用月的变化。其凿印,刀味虽很浓,但又嫌过于草率,而少用笔之笔情墨趣。到了元代赵孟领等人,以一书篆之笔写印稿,是篆刻中用笔的进步,但由于请人代刀,刻者依线镌刻,毫无个性。因代刻者多为刻牙骨工人,对主人的手迹,只能依线描镌,不能加入己意,因之笔意多失,刀意亦难见。虽然吾丘衍在当时所总结两汉、唐、宋篆刻而撰述的《三十五举》中,多次提到篆刻印章应有“写”意,如二十举:“纵有斜笔,亦当取巧写过。”三十五举:“……若写得有道理,自然不觉空也。”但习印者大多只理解为写印稿,而未能理解其以刀代笔的写意。这当然与当时篆印者未亲自镌刻所致的弊病。

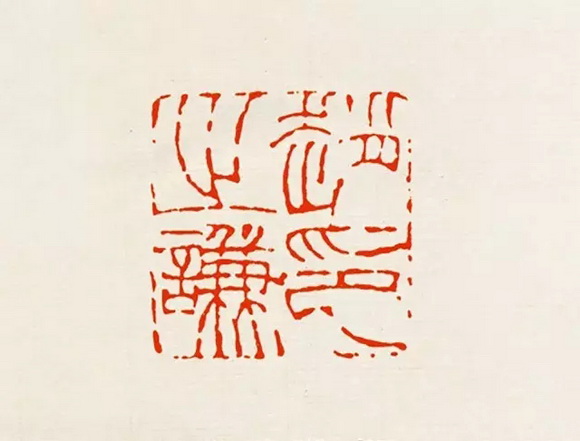

文彭·闲来无事不从容

到了明代文彭、何震,因印材易牙为石,容易镌刻,故篆印稿者亦亲自操刀完成,刀意逐渐增多。山于印人自篆自刻长期的实践,在认识期已注意到刀法与笔法的关系了。如周公瑾、甘肠、沈野、程远、金一甫等篆刻家都已经提到篆刻中的笔意问题了。在朱修能的《印经》中说得更多、更精辟,他说:“刀法者,所以传笔法也,刀笔浑融,无迹可淤,神品也……”“否所谓刀法者,如字之有起、有伏、有转折、有轻重、各完笔意,不得孟浪,非雕镂刻画,以钝为古,以碎为奇之刀也。”又说:“使刀如使笔,不易之法也。”并针对时弊着重指出:“不知运笔,依样描补,笔病也;转折峭露,轻重失宜,刀病也。”又在《印章要论》中借赵凡夫之口重中:“今人不会写篆字,如何有好印。”以提醒印人对写篆书的重视。并举例说:“临仿古帖,毫发精研,随手变化,得鱼忘签。以上皆古人书法,通用于印,则思过半矣。”

邓石如·疁城一日长

明代的篆刻家在刀与笔的关系上已有不少卓见。尤其是朱简众多的言论,可以说是提出以刀法表现笔法笔意理论的开拓者。但在实践上受到篆书水平的局限,未能取得更大的突破性的成效。

只有到了清代,邓石如以书入印,并不断实践,逐渐翻开篆刻艺术上刀笔结合的新篇章。邓石如能将书法艺术中用笔规律和审美观用于篆刻。在他的作品,不仅可见用笔的起、运、转折、收、放等。同时,也可见刀法的冲、切、疾、涩等变化。更主要的是他开始注意刀笔结合。刀法中既能表现他篆书的雄健流畅之神,也能具体入微地表现他以隶法入篆的提按转折的书法特点。如“疁城一日长”。正因为邓石如在篆书上有突破性的成就。利用“书印相通”的原理,才使他的篆刻上有突破性的成就。可能由于实践的某些局限性,留下来的印作并不多,他在这方面也未能穷尽其美。

吴让之·盖平姚氏秘笈之印

吴让之私书邓石如,能得邓刀笔结合之真髓。他用刀如使笔,“写”的意味比邓石如更浓,真正达到了“书篆”与“铁笔”结合的境界。所以后来吴昌硕曾说:“余尝语人学完白,不若取径干让翁。”(《吴让之印谱》跋)更易得书印合一的捷径。但吴让之亦未能尽善尽美表达邓之原意。

赵之谦·赵之谦印

赵之谦则比吴让之又前进了一步。他批评吴让之“谨守师法,不敢逾越”,而他确能深一步理解邓石如以书入印的思想并加以发挥。一方面将邓以隶法入篆之理,而掺入北碑笔意,起笔处多用方笔,遂使篆书又出一变。并以这种挺劲秀丽的篆书入印,印中笔情、墨趣、刀味就显得更浓。我们从他的朱文“赵之谦印”、白文“燮咸长寿”等印中,可见起笔处有方有圆,有藏有露,运笔有迟有速,转折有方有圆,收笔有钝有锐;用刀有轻有重,有冲有切,有正有偏,有刚有柔。这种用笔用刀的结合,表现出丰富而熟练的笔意,在元明时代是见不到的。

丁敬·丁敬身印

丁敬身刀笔结合的表现形态又不一样样,他不求笔墨表面的流畅,而是着重于笔墨的含蓄、浑朴、涩味的表现。因之他笔刀结合的美是属内在含蓄美。追求的是以切刀涩行,刀刀相接而表现出“屋漏痕”的味道。

吴昌硕·归仁里民

吴昌硕在篆刻艺术中,将刀笔结合推到一个崭新的高度。其篆书主要从临习石鼓文中取得,自成风貌。他临、仿、拟汉印,或封泥或砖瓦文字等,皆以弓写石鼓文篆书笔意入之。故其印中用笔起、落,驻、运、迟。速、收、放等历历在目,用墨浓、涨、枯、湿,字字清晰,虽有“粗头乱服”之貌,而犹有他大写意花卉用笔墨之神。用刀则能充分体现笔情墨趣,然仍存刀味。故笔、墨、刀融合得极为自然,实是打开了篆刻“写意”派之大门,为篆刻艺术中刀笔结合又开创了一个广阔的新天地。

黄牧甫·克明长寿

黄牧甫他初学邓石如、吴让之,后又受赵之谦影响。尤以光洁锐利的刀法,表现出线条峻利之美,得其笔墨中之风骨。尤其是有的印中有金文中常见的粗重之笔和线条中斑驳锈蚀之处,犹如笔墨中之枯断或浓墨,用得恰到好处,既表现出笔墨之趣,也有金石之味,给人有耳目一新之感,如“纳粟为官”。

加微信获取:wenbaozhai365