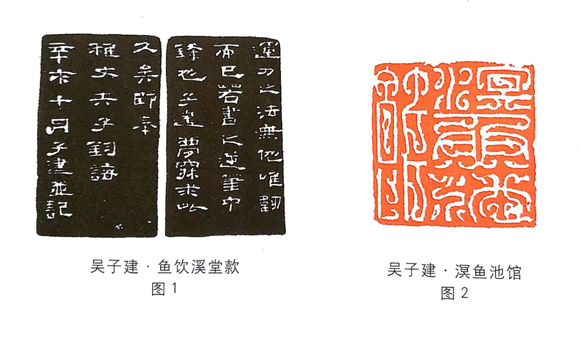

吴子建是当代刻鸟虫印的大家,其作品取法高古,从三代古器之纹饰人手,含英咀华,独获骊珠。对刀法的运用,也颇有独到之处,他在“鱼饮溪堂”(图1)一印的边款中,记述了自己对刀法的见解:“运刀之法无他,唯韧而已,若书之逆笔中锋也,子建梦寐求此久矣。”所谓的韧,相对于滑而言,是指行刀过程中遇到一定的阻力时,不是加大力量一冲直入,而是与之对抗,随势宛转,缓缓逼进,这样一来,形成的线条就带有明显的迟涩感。就好像柔软的杨柳枝条,遇大风时剧烈摇摆,看似一摧即可折断,但其组织异常绵韧,表面圆厚而富有弹性,使外力无从着落,因而能以弱抗强,显得柔中有刚,曲而不瘪。行刀绵初增加了刻刀与印石之间的磨擦,易于表现沉厚重,古朴苍抽拙的金石气。如其所刻”溟鱼池馆”(图2)一印,刀锋入石后缓缓冲行,锋刃较竖,因阻力增大,线条两侧石屑纷披,毛糙不齐。对比汉代磨琢精良的鸟虫印作品如“核治”(图图3)等印来说,汉印线条光润柔和,甜美娇丽,而吴印则朴抽流畅兼而有之,在顺畅中寓生涩,在平匀中生动荡,更显得刀法崚,百味纷呈。

此种用刀,吴子建将其比喻为书法中的逆笔中锋,中锋是指在行笔过程中笔毫锋额始终東裏在线条中腹,不偏不倚,线条中间厚实两侧朦胧,让人体味到圆厚的劳态。而逆笔就是通过调锋增加行笔时的阻力,刘熙载《艺概·书概》中言:“要笔锋无处不到,须是用逆字诀,勒则锋右管左,努则锋下管上,皆是也,然亦只暗中机栝如此,著相便非。”王羲之《书论》中也说:“第一须存筋藏锋,灭迹隐端,用尖笔须落锋混成,无使毫露浮怯。”笔锋束裹则万毫齐力、刚柔并生生,行笔艰阻则力注笔端、颉顺相相向。以刀拟笔,要点亦在藏锋敛锷、存筋灭迹上上,刀锋内敛则易得苍拙,线条苍拙则易生古趣。如吴子建刻“秋与天争碧”(图4)一印,行刀优游不迫,绵里藏针,深得三代古器朴茂锈涩、典重铿锵的吉金意味。

除了行刀韧涩外,吴子健更善于运用刀势的拗张来强调线条之间力与力的对抗关系,通过对抗,使凝结在刀笔之间的力量感更为强劲。拗与张是一种对立的辩证关系,物是指向相反或不顺的方向扭转,张是指弹性物体拉长时产生的应力,带有增强、扩大,使合拢的东西分开的意思。观其所作鸟虫印作品,虽然也充满了大量的弧转与花饰,但并非一味顺势圆柔,而是时取逆势,因而显得奔放有致,弛张并举。

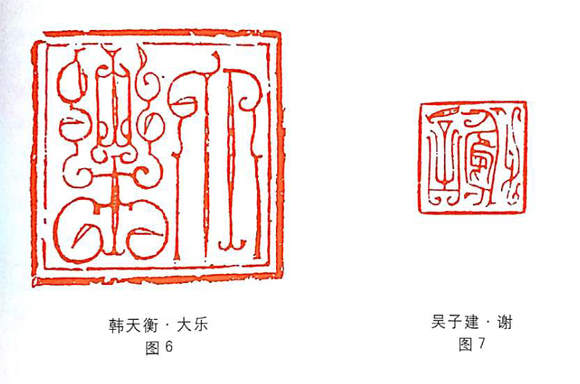

如其刻“大乐”(图5)一印,虽说也是鸟出蔡印印风格,但在字形处理上却简洁概括,高度提纯,用刀也随之朴质无华,清明快,通过两字垂笔收锋处的运月轻折,微沙地传通出鸟虫某印使转委的风韵,“乐”字最下两点作反方向曲折处理,结构内找而刀势外张,由于于运动方向相背,就产生了对抗之状。这与另一鸟虫篆印大家韩天衡的处理手法恰好相反。韩善于运用顺勢使转,使印风显得流丽华美。如其刻同题印作作“大乐”(图6),处处向内圆转包合,转折弧度相对吴子建印来说较大而且圆润,因而显得较为甜美流畅。再看一例两人所刻的同题题印作,吴子建刻“谢”(图7)即,几乎每一部首都是结构内合而笔势外张,用刀迟涩蕴中时见锋棱,让人体味到经过压缩后强动的反弹力,有一种古奥奇之象。韩天衡刻“谢”(图8)印,所有结构都是圆后复效,聚抱成团,用刀也温穆甘爽,好似三伏天喝下一杯清凉的饮料,只让人感到轻松和舒畅。

涩与拗张是吴子建印风下潜藏的隐秘骨格,非细心揣摩不能得见。他另外所作的一些较为流丽的细线印章,看上去虽然委婉多姿,但细究刀法,依然可见上述所说的几点影子。如“鱼饮”(图9)、“鱼饮父”(图10)小印,线条虽细若蝇足,但刀法自在,拗张使转,韧涩徐行,每有令人击节节赞叹处框柳为《吴子建印集》作序曾言:“闲尝观其所作,盤其势,扬溢其情。粗者如长条错干,细者如如金线蚕丝,动如急湍骤雨,而静如凝云轻涟;外若拙拙而内灵秀,若柔而质清。纵变化多端,要在粗者不坠于臃肿犷野,细者归于清隽凝重,风于新奇,卓然自立。”信哉斯言,的是确评!

加微信获取:wenbaozhai365