在说清楚了“疾”型线条在篆刻中的具体表现和相对的存在特征以后,则对与之相对应的“涩”型线条的描述,在理解上可能要容易许多。但是,或许是“涩”这个词表达的意思和表现形式,在日常生活和审美活动中对人们的刺激少或较不明显,因而它较之更为常见且较易感知的“疾”型线条,更难作出准确且具体到位的分析与描述。《篆刻针度》中曾用一句“欲行不行,如生涩之状”来说明“涩刀”这个运刀程式,实际上就是针对篆刻线条的“涩意”而说的,以为用这样的运刀所形成的线条,就一定会有“涩”的感觉。但是,若借用这简单的九个字来对“涩”型的篆刻线条作一番说明与解释,必然是苍白的,没有说服力的。因为这样的解释,一是太简单化了,它几乎只是对涩字字面上作肤浅和机械的叙述,尚未或无法触及问题的实质;二是这个“欲行不行”的“涩”,主要指的还是运刀过程中的大致的动作特征,如挥运的迟疑和速度的凝滞等,因而它既不是全面意义上的某种篆刻刀法,更不能代表用这种“刀法”所产生的线条意味。可以肯定的是,以这种“刀法”所产生的线条,在大多数情况下,并无所谓的“涩”意可寻。例如,赵次闲篆刻用的是“欲行不行”的切刀,徐三庚篆刻则用的是“如生涩之状”的冲刀程式,但他们的篆刻线条,却是那样地流畅娴熟。因而在各自的篆刻体系中,两人的篆刻线条又有什么“涩”意可言呢?

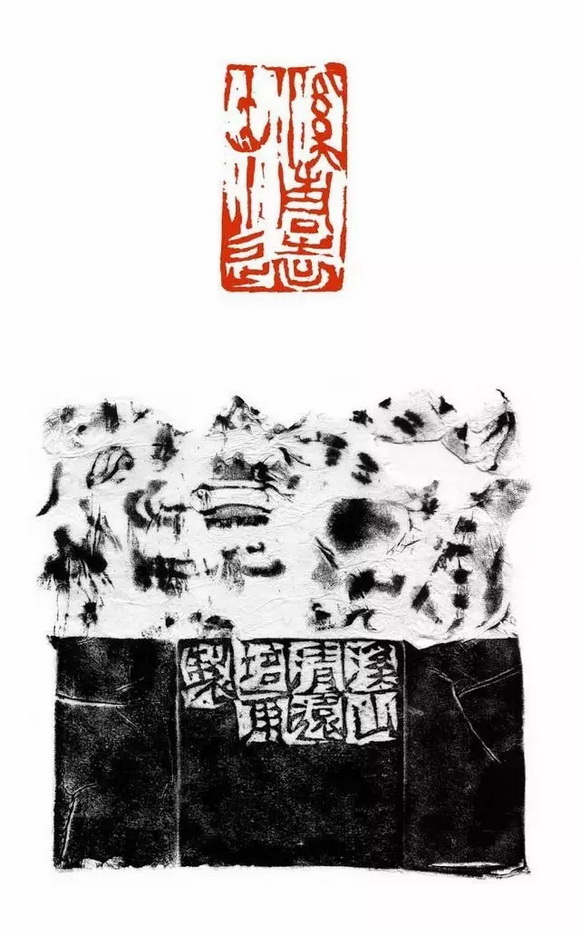

窃以为,可以划入“涩”型的篆刻如邓石如“邓琰”、何震“灌园叟”、董洵“罗夫印”等,其线条的“涩”意表现,应该是朴拙、厚重、充实包括迟疑、凝滞等由人们经验或体验所形成的概念之总和。同时,欠灵动和易刻板,又是它常常发生或不可避免的弊病。因此,它决不应该是单纯运刀程式在某种意义上的改变或动作特征的追加,更不应该是篆刻家在刻刀使用方法上熟练与生涩的程度。例如,以紧駃战行等简单模仿某种“生涩之状”的技术动作,至多只能得到“涩”型篆刻线条的外形,却难以得到“涩”意之本真。而用所谓的“欲行不行”这种硬装出来的生疏手法,则连“涩”型线条的外形,也很难求到。

加微信获取:wenbaozhai365