来楚生的篆刻具有浪漫主义色彩。“印宗秦汉”的传统训导三百年来一直左右着篆刻作者,来楚生亦不例外。他广泛地继承汉印,继承了“将汉印发展到极致的篆刻前辈们”在印中表现的丰富技术手段和内容,切入点直指古玺(秦印),并从中找到适合自身艺术规律的表现手段、章法和刀法。他不同于时人用汉印的手段来整治古玺,而是巧妙地将古玺中散乱的气象和空间构成方式加以归纳提炼,运用到实践创作中来。

我们见到的来氏篆刻作品,即使以汉缪篆为载体,古玺那精灵般的气息却分明在其中流转。秦玺汉印的篆法只不过是他运用的一种文字素材而已,更加注重了空间感的拓取,以古玺之长治汉印之短,通过“向线刀法”淋漓尽致地呈现给读者。

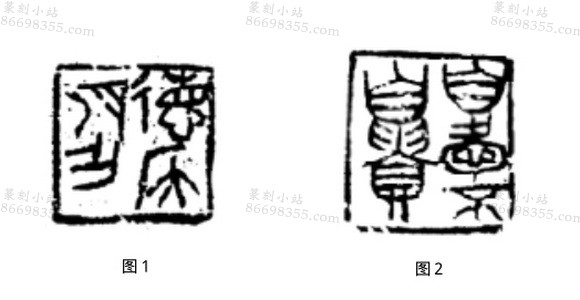

“德侯所作”(图1)纯古玺式印作,古玺的文字不以点画伸缩为能事,多采用繁简各随其意的构成形式,在意趣上落落大方,古率闲远。但古玺又多圆弧之笔,造成字间细小空间过多过碎,其典雅的气象多由短小、圆融的线条组成。“德”字的右上角,“侯”字顺承其势,“所作”二字攲侧且作“反书”,既与德字力点保持一致,又造成中部整块的空白流动,全印动感极强,富有音乐感。

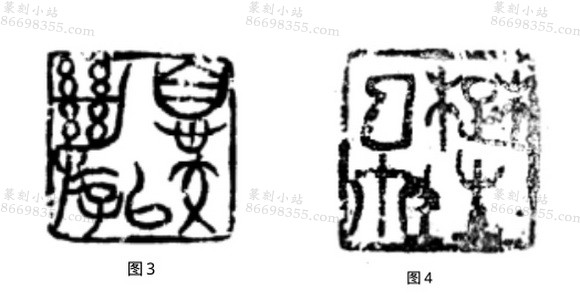

“自爱不自贵”(图2)这方印对古玺诸多元素的运用同样体现出来氏的不俗手眼。由不同线形要素分割印面所营造出的动律在汉印中是很难找到的,通过分解式的剖析,所呈现出的“点”在古玺中能得到印证。来楚生在篆刻艺术上的贡献,除了“向线刀法”成功运用,就是在章法的独立性上,摆脱并超越了“篆字即篆刻”的传统认识,在近代印人“有刀兼有笔”之外更加注重对空间的关注,这与他精通画理有关。

古玺的开合气象成为他最初的觉悟,那方“息交以绝游”(图3)使我们想起“日庚都萃车马”,在空间的处理上做得更为极端,左边“绝游”那近乎窒息的空间紧迫感与大块留白形成强烈反差,亦如围棋中的黑白相峙,置死地而后生。

“楚生私玺”(图4)朱文巨印可与吴昌硕“石人子室”相媲美,来楚生以萧散悲壮为旨归,求生求拙;吴昌硕以雄浑恣肆为宗旨,求厚求朴。

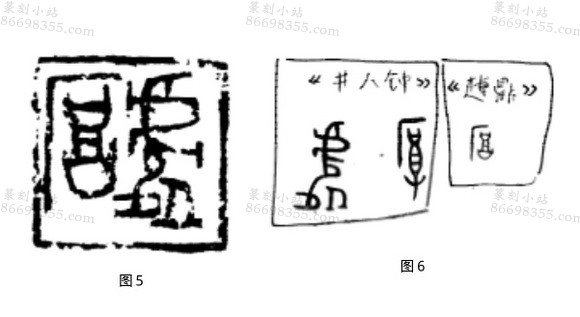

古玺文字数量有限,常常需要借助钟鼎文字入印,“处厚”(图5)即是一例,从《金文编》中查出二字原型(图6)来对照分析,发现其用心处有三点:一是边框内白的回环状气流使得章法远离汉印模式,而不是靠文字跌宕感来刺激感官。二是金文的线势提示被明朗化,《井人钟》的两个“处”字稍加变通,且在右边中部多了一小竖笔,它的重要性在于抵住了空白对文字的侵入,使其气势贯通而下。三是“厚”字改用《赵鼎》并非偶然,因其外形更适合与“处”字的呼应。反之用《井人钟》的“厚”字下多一竖笔,如蛇添足,空间被分割,气象也大打折扣。

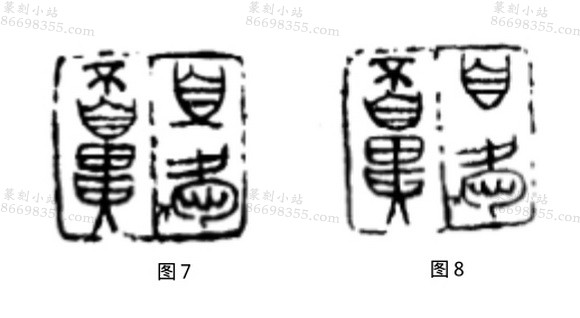

袁枚在《随园诗话》中说:“改诗难于作诗,何也?作诗兴会所至,容易成篇。改诗则兴会已过,大局已定,有一二字于心不安,千力万气,求易不得,竟有隔一两月,于无意中得之者。”正所谓“富千万篇而窘于一字”,是为甘苦之言。改诗如此,改印亦然,来楚生1947年曾自刻“自爱不自贵”(图7),字取金文,在《金文编》中,唯有《县妃簋》的“自”下部多一横画,也许是作者想有别于第二个“自”字,也许是章法格局所需,来氏几乎未经处理即选用了这个造型。20多年后,此印在来楚生画上出现时,“自”字的双足不见了(图8)。此时此印,“自”字出自此鼎或彼鼎已不重要,万字在手皆为我用。两印相较,后者更见老辣空灵之境。

加微信获取:wenbaozhai365