《学山堂印谱》为我国古代三堂印谱之首,辑录者为明代太仓人张灏。张灏在明代文人中不见经传,而经他辑录的《学山堂印谱》却在后世广为流传。从传世的《承清馆印谱》《学山堂印谱》收集的印章数量及各家序跋来看,对于张灏而言,显然又是一项系统的文化工程。由于《学山堂印谱》中每方印章未注明作印者姓名,故对后人考察篆印姓名带来了困难,故又有不同印人作品实出一人之嫌。另外,由于《学山堂印谱》存世版本较多,各印谱中载印数量又存在诸多差异,甄别版本之优劣,亦不可忽视。通过对印谱各家序跋的研究,仍为我们研究那个时代的印章及张灏本人真实的情况提供了不可或缺的材料。

【关键词】

明代 张灏 印谱 避世

一、学山园的主人

张灏,又名素,一名休,字夷令,一字古民,又字康侯,号长公,别署白于山人、扣石山主人、平陵居士、学山长、学山居士等。南直隶太仓人,南京工部尚书张辅之之子。从学于李吴滋,少以贵胄入国子监,后归隐不仕。雅好文史,收藏甚富。张灏尤嗜印章,据其《承清馆印谱》自序称:

优(悠)闲无事,酷好金经玉简,法书、名绘、篆刻,往往次第购致之。积有岁年,遂得当代名手篆刻若干,谱而传之以自娱。

但张灏本人并不擅长治印,这点张大复在《〈承清馆印谱〉序》中讲得很清楚:“然后知其断断乎出于好而非习也。”项鼎铉《〈承清馆印谱〉跋》中云:“抑夷令于印,购致广,鉴赏精。”舒曰敬《〈承清馆印谱〉序》也提及:“夷令不以篆刻向用,而好篆刻。……极夷令无所为,而好篆刻心,其清机通乎制艺与词赋。”明崇祯年间,张灏又在《承清馆印谱》(明万历本)基础上扩而充之,辑成《学山堂印谱》[1],收录篆刻作品二千余方,然《学山堂印谱》与《承清馆印谱》多有重印之作。《学山堂印谱》惜均未注明作者姓氏,该谱虽收录了五十余位印人的作品,然谱前所列“篆刻名家姓氏”仅归昌世等23人,其余“外同事摹勒印谱者,尚不下三十余友,因诸君素弗以是显,故不具载其姓氏”。

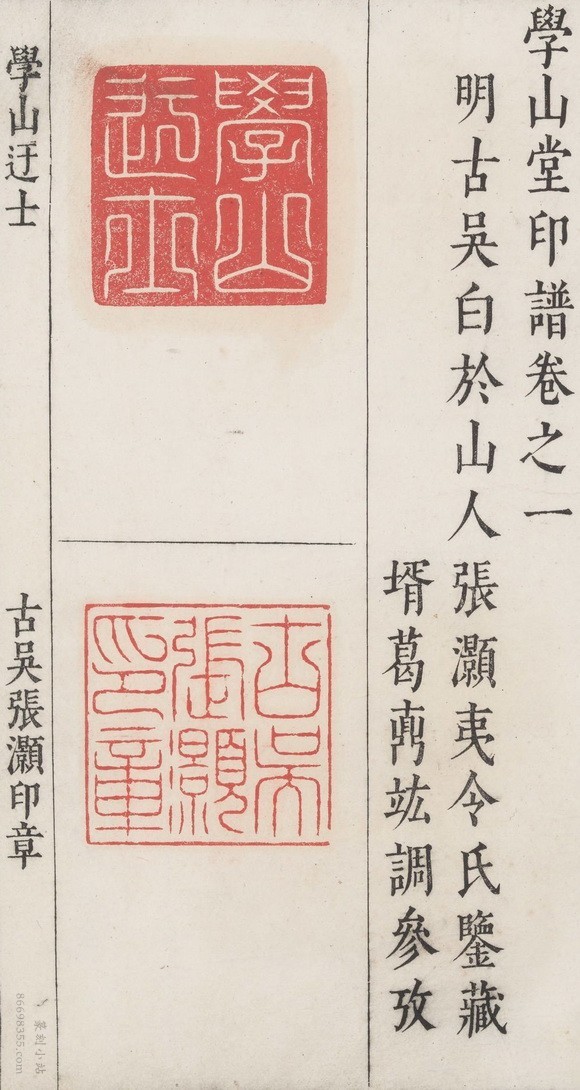

《学山堂印谱》张灏载白

关于学山园的情况,明代崇祯时期的张采在《太仓州志》本中有详细记载:

“学山”,司空任子张夷令宅后园。在海宁寺西偏,有门东而入,循夹弄,折而北。启扉得广庭,深余十丈,横杀之,上架紫藤,当开时,绝胜。堂三楹,曰“罨蔼”,后轩曰“谈昔”。轩临池,池约二三十亩,作湖溪势,西北二方,亘高冈,列种松,设平路,繇轩右放中流,望冈上松,听松声,疑在岩壑。直西,有亭六角,曰“放眼”。船抵西北阿,寻松中一间屋,曰“云巢”。数十武,佛阁、吕仙祠。东岸石滩侵水,堤中断,尝不可行。旧时池东北屋曰“鸥社”,屋内累湖石作岩洞。后架浮屠,城外可望见,人谓怪,尽去,今最夷旷。[2]

另,马世奇曾著有《学山纪游》一卷,不仅记载了学山堂的位置及游览学山堂所见的景致,还记载了他与张灏的交往,并在纪游中表现出了对张灏那种生活的向往。其文云:“夷令以纨绮易丘壑,以城市易山林,余安得毕向平之累,奉老亲饮食沐浴其中,与夷令种花扫箨盟鸥调鹤也哉。”

《学山堂印谱》归世昌序

从《学山堂印谱》的序跋中,我们也能了解到学山园的一些情况。王在晋在《〈学山堂印谱〉叙》中也提到了学山园:

少工博士家言,昂举轩发,可翘足待者,而其志趣泊如,时情物态,毫无染着。辟地小构,垒石为山,居常与鱼鸟相亲,花竹相映,侣鹤于庭除,盟鸥于沙渚,抽牙签以标锦帙,艺金猊而理素丝,泛舸则溪涧周环,启牖而峰峦在目,山林城郭,图画天然。[3]

陈继儒在《〈学山堂印谱〉序》中也提及:

于宅后考室为“学山堂”,剪茅插椒,凿池峙石,红桥翠幕,绮户画栏,隐现出没于烟云杳霭之间,松声夜吼,不风而涛,岚色朝侵,不旭而爽。

张灏在未参加科举之前,就已经在辑录印谱,并非在归隐不仕后才开始进行的。对于张灏而言,这显然是学山园一项重要的文化事业。据张嘉在《〈承清馆印谱〉序》中描述:

几上多名书古绘,至汇印谱一帙,无不擅当世之选。余披览久之,觉龙蟠凤起之态,烂然刺目。

对于以谱传世,世人给予了很高的评价,从印谱序跋中也可以看出:

吾友张夷令,独好名人篆刻,集录成谱,既已传之其人通邑大都,而好未已也。(张大复《〈承清馆印谱〉序》)

张孟夷令,其所集乃舍古而专今,不博求诸方,而自取承清之所蓄,非位置皱剥,望而恍然古者,不以登也。(吴汇《〈承清馆印谱〉序》)

而此以科斗虫鱼镂之方寸间,而天地万物之神情机趣,往往溢于笔画外,则此道贵矣。(武文达《〈承清馆印谱〉序》载张灏自言)

余近授经其弟彻侯,得与夷令友,因尽发其藏,见印大小不下三百许,举累累石质也。刀法悉当世名手,而古刻金玉等绝不见。至其斋头陈设图史,悬签插架,动以千计,一一精好。(李继贞《〈承清馆印谱〉跋》)

如学山所藏,骨法既不逊前人,而精彩焕发,奕奕过之。(项鼎铉《〈承清馆印谱〉跋》)

令海内昭然知一代之所贵,非长公其谁。(董其昌《〈学山堂印谱〉序》)

长公为人卓磊,不乐今,嗜秦汉之书,多识古文奇字;其为文,长于讽喻,又标韵静洁,不欲自多所长以加人。(葛鼐《〈学山堂印谱〉序》)

其人亭亭如百尺松,不借昼露而磊砢,节目自具又如入东杼,问物华睹清敦大镛,令人不肃而敬。性寡俦侣,素鹇孤鹤之外,懒与酬接。(钱谦益《〈学山堂印谱〉序》)

二、张灏的子嗣与仕途

《娄东耆旧传》载:

张灏,字夷令。无子,以弟之子世臣为子,字石公,石公拘谨俭吝,能保其家。深,字彻侯。以父荫入太学。耻由门资得官,欲奋身科第,发愤力学,博极群书。为文未尝起草,如长江大河,百折归海,时杂出于踳驳词不雅驯,诗歌才情甚富,豪迈谶丽,不名一家。独不喜步唐人畦迳,论性学必参互三教为一,訾謷宋儒辩才蜂拥。颇能伸其说,居家座客常满围,棋格五兼及度曲,然性任真,不拘世俗礼,时退自键户攻文竟日。己卯试南闱,为分考郡推官倪长圩所取荐而见抑。壬午入闱分考吴铸极赏之,荐为第一。

主考以五策力弱置稍后。及拆号时则策乃窜他人卷。盖糊名易书所误也。亟命索公真卷,已失去矣。铸惋惜为之废食。年六十余壮心益励,盛延儒后为文会,乙酉世变始绝意进取,服浮屠服,自号头陀,宾客罕见其面,然读书不辍。二十一史一再钩贯,训子孙作文以六经先秦两汉韩柳欧苏为骨,笺释经书多前儒未发,康熙戊午卒年七十八。孙为焕。[4]

己卯为1639年,壬午为1642年。张灏无子并非张灏不能生育,事实上,张灏生有二子二女,二子之间仅相差一岁,惜幼年夭折。由于张灏常年多病,服药,再加上嗜酒如命,身体羸弱,故不能再生育。张灏在诗文集《檀心馆集》中有云:“吾家二女婉清扬,琼瑶相映栖兰房。”“有儿有儿慧性好,双珠荧荧在怀抱……胡乃向继遭折摧,天心宁令终影孤。”

其孙为焕,字允文,少承家学,偕兄弟三人曰:为光,字觐文;为炜,字彤友;为炳,字星若。“习艺学山园,延名士榷制艺及岁科试牍。自夷令公延文与也,先生于家摹镌钟鼎古文籀篆图章,辨析诸体,厘毫无杂,丹泥鲜焕,历久不渝,故学山园印谱遂超绝今古,爱古家贵之若拱璧,与也名点,三桥先生元孙以古文世其家者也。”[5]

关于张为焕的材料,从太仓博物馆目前存留的历代碑刻中可补注,即清康熙四十二年(1703)所修建的《重建税务桥碑记》,篆额:“重建税务桥碑记。赐进士第候补内阁中书敕授文林郎歴任四川县南南江西宗三云南江西同知张为焕篆额。娄水清河衡黼基镌。”

从程穆衡《娄东耆旧传》中对张灏的记载可知,张灏才学力厚,然耻于靠家世背景谋取官职,遂发愤学习,并且他的口才也非常好,善于辩理,后因在科考中试卷被易换,名落孙山。60岁时因为改朝换代,再加上清军在江南的屠戮,张灏彻底灰心,决意仕途。

关于张灏,《娄东耆旧传》论曰:

唯其印谱今传者,愈少而愈贵,盖前朝风雅之士,多博综籀篆鸟迹蜗涎游泳,古铁笔之妙,莫过于文三桥彭,何雪渔震。说者谓三桥如汉庭老吏,字挟风霜;雪渔如绛云在霄,舒卷自如。至于徐髯仙霖许高阳初、周公瑕天球,皆系书家旁及乎是。下逮李长蘅流芳、归文休昌世,以吐凤之才,擅雕虫之技,银钩屈曲,施诸符信典雅纵横。雪渔及门梁千秋帙亦后来之秀,而清河不啻,皆集其成焉。乃后之鄙夫,目未能识十字,谬欲希风往哲,动镌印谱,亦不妄奂哉。

张灏为风雅之士,能识篆籀,学养深厚,并且有功于印林,对此程穆衡在《娄东耆旧传》中是持肯定态度的。在《〈承清馆印谱〉自叙》中,张灏也做了具体的自我评价:

尝观古沉冥之士如张廌之竹林、韩休之吴市,甚则为向平之五岳,彼真有烟霞痼疾,不肯以面目混风尘间,而浩然自放于其所好。余也鄙,不敢上拟古人;而畸人微,尚可一二相类,居恒敝履短褐,疏疏落落,不能饰寒暄面孔向人。小筑西城,疏竹萧萧,白鹤野鹿,嘹唳踯躅于朝花夕月之中。尔时独坐此君山房,对酒垆茶铛,延名衲良友,弹琴赋诗,自谓有羲皇以上风。优(悠)闲无事,酷好金经玉简,法书、名绘、篆刻,往往次第购致之。积有岁年,遂得当代名手篆刻若干,谱而传之以自娱。牢落夫亦喜,夙好诚惬,则于以为张韩诸君子不难耳。

三、学山园里的雅集

张灏善吟诗,学山园也成了当时文人诗歌唱和之地,这种以诗歌唱和为主的雅集,是张灏日常生活的重要部分。上海博物馆藏有张灏纂辑的《檀心馆集》,此集收录了张灏的上百首诗词,诗歌内容涉及的方面也很丰富。张灏在纂辑此诗集时,特请王在晋、李继贞作序。王在晋在序中不仅高度评价了诗作水准,还对张灏的性情做了交代:

吾娄人文夙擅才美,而横经之士能究心诗赋者,则于张长君夷令见之。长君受成于太仆公之严训,其为则太仆自为取材也,间尝操笔示程率家庭相为印证也,太仆夙以才名意气雄者,夷令似其才具,大是宕轶而又似其气格,一任孤高,居常布衣短褐,沉冥幽闻,鼓丝桐击瓦缶,焚香啜茗,展卷博古,镌玉石,精篆籀。以自见奇异语及域内名山大川,神色飞动,而以圉地不能远踄,寄想壁间山水,治枻城偶池沼以当卧游,时或箕踞长松,吟弄风月则信口拈笔,音调逸尘,体气高妙,缘情以绮丽体物,而浏亮无文人之酸涩,为达士之高旷,涌泉之思,凌云之致,则余三让而称不敏焉。

吾所重夫夷令者不独以诗而以志,不独以志,而以行志与行靡所不澹,庶几习俗之夸势家之竞,不宜令家佳公子见之矣。

在《檀心馆集》中,我们也找到了张灏与太仓本地文人的唱和诗,如《初晴和缑山王先生韵》:“久雨淹时序,欣看霁色开。林端残照出,天际好风来。花态骄争吐,禽声喜乍回。幽人振双屐,乘月以徘徊。”缑山王先生即王衡,王时敏之父也。

张灏和赵宧光也相知。在一次雪晴之时,张灏邀赵宧光赏雪,其《同赵凡夫对雪》诗云:“乍见空庭雪,瑶花万片生。流光含日薄,弄态逐风轻。赋斗梁园色,人飞剡棹情。不知清漏永,寒堞夜乌鸣。”另也有文人之间的斗诗之作,依韵追和是当时文人雅集的真实场景,如《春日徐子卿、黄经甫、顾安彦、吴长卿诸兄集扣石山房得骖字》:“日日纷纭若不堪,相逢有酒各停骖。云携岱色孤檐堕,鸟唤春声万木含。明月花前留客醉,苍颜杯底照人惭。百年良晤无多得,幽兴于今且共搜。”扣石山房为张灏斋号,在学山园内。

此外,张灏还和当时的佛教高僧有过交往,《檀心馆集》亦收录了与雪浪禅师相关的诗作。

四、张灏的“避世”

从《娄东耆旧传》得知,张灏无子,以弟之子世臣为子。在古代受儒家伦理观念的影响,无子无疑是张灏人生的一大憾事,再加上张灏在仕途上不得意,遂有避世的想法。从《承清馆印谱》的张灏自序中,可以看出辑谱之事是他避世、逃世后的寄托所在。其自序云:

丈夫负磊砢历落之气,而遭忧愤不平,则类有所旁寄以逃之。至逃而之虚闲澹远,向之磊砢历落,且为之都平,乃独抱正复有益超而上者,斯亦第可问心已耳,宁得问世耶。

又云:

予生于晚近,涉世渐深,往往九嶷百折,起于当前,自是裹足山房,不数数与世接。嵇中散云:匿影者必冒阴。予盖从此匿影焉。

张灏在自序中使用了“匿影”一词,匿有藏匿的意思,显然,张灏想从世俗的功名中解脱出来。关于张灏在那个时代的真实生活状态,我们可以从同时代人给张灏所作的印谱序跋中看出:

夷令性厌纷奢,衣布茹淡,无异寒酸家子,居恒但以一壶茗、一炉香自供。及花明春旦,月净秋空,则为之援琴鼓缶,虫声鸟语,交相应接,令人对之泠然。几上多名书古绘,至汇印谱一帙,无不擅当世之选。(张嘉《〈承清馆印谱〉序》)

则他日识夷令者,当知夷令于数者之外,自有古人;即不识夷令者,亦知夷令于数者之内,又自有古人也。(吴震元《〈承清馆印谱〉跋》)

吾友张长公夷令,胸中丘壑人也。其骨相、性格、诗品,俱带丘壑气。是故时世之衣冠不服,尘俗之友不交,米盐之事不问,宋元以下之书不读。(李继贞《学山记序之序》)

夷令真古之笃行君子也。余往闻其风义而高之。夷令例得阶门荫,入为交戟侍从之臣,而姑徐徐未就。栖真孤寄,僩然抗域外之思。……夷令日以三尺筇、一辆屐,徘徊啸歌其间,如清猿警鹤,难与世相驯;而胸中一种嵚崎历落不可一世之怀,又不能作泰山无字碑,遂时时托之篆刻以自志。……其暇坐学山堂,排缵印谱,以自抒其磊砢不平之怀也哉。(陈继儒《〈学山堂印谱〉序》)

李继贞《学山记序之序》(部分)

对于自己避世的原因,张灏在《学山堂印谱》自序中谈道:

而无如处遇艰辛,遭家多故,遂令志意蕴愤,慷慨悲切,俯仰高冥,凭吊依古,不觉感慨于徘徊无偶也。于是欲泣不能,欲笑不可,且不欲讨擿物情,指吁时短。盖风雅以怒而不伤为体,不足抒情,传述以生平不朽为工,揣摹未就,然则满腔磈垒,终宛舌而固声,将何寄乎。

以古人治性之道来标举自己,张灏以诗书官宦传家,对自己的品行亦有着严格的要求:

嗟乎!先司空茂正修激,德行纯备,协亮天工,翼宣盛美,绩在四朝。余佩训以来,但知逢衣博带,略法先王远去玼吝耳。如彼耳不闻学,行无正义,迷迷以富利为隆,是俗人也。意窃鄙之。[6]

又讲道:

余气似枯禅,心如顽石,不复能狷狙巧取以事人,脂腴巧合以自拓矣。席茵纨绮非其情,凌竞骞污非其事,安得日拥钱刀,以饱粱肉哉。

张灏清醒地认识到世俗的贪利之心会影响到一个人对世间万事万物的看法:

及先司空殁,物变之戈矛,恩怨之参错,历历身尝,以至恤恩未请,一秩未膺,朝茵暗淡,阴雨飘摇,射影吠声者,日呈其山鬼之伎,狂悖骄黠,倒行逆施,横被口语,予痛心伤臆,郁而思奋久矣。[7]

张灏少年时,以父荫太学读书,完全可凭借祖上的荫德获取官职,而张灏却耻于此,要通过自己的努力走上仕途。避世后,张灏以清流自标。避世的前提首要是厌世,从《承清馆印谱》所载印章可知,除了一部分名家名句、警句外,一部分印章是张灏本人嘱刻的,如:“茗奴”(石印,徐上甫刻)、“醉尹”(石印,沈从先刻)、“印癖”(石印,陈居一刻)、“万卷楼”(铜印,苏宣刻)、“吉饮酒徒”(石印,苏宣刻)等。

此外,张灏强烈的避世情怀与他的性格有关。关于这一点,张溥(1602—1641)讲得很清楚。甲戌(1634年)岁季春之望,张溥在学山堂翻阅张灏所辑印谱时,对伯兄之好甚为推赏,云:“恨今日予兄弟之好,不获令先子见也。”在印谱序中,张溥只谈到了张灏本人,并不涉及印谱,其云:

兄少精经术,补诸生,蜚声黉序,而两旌淳行;事司空公孝,孺慕之哀,出以齐栗盘舞菜衣黄扇间,事事可方古人;至累石凿泉,娱视晚节,司空公亦以孝养足适,辄老山中。兄性方格,绝不欲以片字干有司,即公事未尝一署姓名。言人之善,泽于膏沐,言人之恶,痛于柔戟,戚党无少长,咸严惮之。居恒不问家人产,故业独减于中人。读书则博览奇异,泚笔云起,其诗歌古文,为名山之藏者甚富。

张灏唯有与古人兴思,可解其胸中逸气:

匡床独坐,则时时慨然兴古人之思。思古人而不见,见古人之迹,如见古人也。于是偶得古金玉篆刻百章,把玩不能释,匪直神游古初,而身世亦且与俱往,即予亦不自知其托情至此。已复不惮多方购诸名刻,尽其神刀鬼斧之工,登之谱为一集矣。

之所以辑谱,是因为收集到的印章越来越多,怀古的心情愈加深厚,遂有辑谱的打算。之所以命名为《学山堂印谱》,从张灏所作载白来看,是为了区别于当时流行的各种《集古印谱》。张灏对印章的热爱发乎于本心,曾发出“子毋徒以印癖少张郎也”的快意之语。张灏辑印谱的行为在当时就遭到了世人的不解,因为辑谱之事并不能给张灏本人带来社会财富。张灏在辑录印谱方面投入了大量的财力,从《承清馆印谱》中标明的印章材质来看,大体上有石印、铜印、宝石印、玛瑙印、水晶印、银印、玉印、琥珀印、金印、冻石印、宣铜印。关于这一点,张灏在此谱自序中直接讲道:

客有少予者曰:“闻子床头金已尽于二谱,而顾以有用供无用,不亦左乎?”应之曰:“昔王濬充握筹钻核,致雄于财,而竹林诸君子目为俗物。有如武子之癖马,元章之癖石,豪宕闲远,夫固各有托而逃焉,而畴则知其阴衷也哉。”

事实上,张灏的这种寄托,也有一种无奈的情绪在里面,“予兹亦复用其所托,让世之所争,而平其难平之夙抱”。张灏寄托印章,主要“以骚屑其不平之鸣”。娄东名士吴伟业与张灏也有交往,其在《〈学山堂印谱〉序》中云:

年丈张长公,生平好侠,好友,好山水,好读古人书;至世缘物务,不欲闻见,故以高寥旷寂之致,寄之印章。余读之,如诵秋水篇,如闻易水歌,如书绅铭座,如濯足振衣,如击唾壶为和,如待青蝇为吊。其心静弘,其人渊洁,其貌智深而勇沉,其旨严重,乃知天下不可一日无此书,吾侪不可一日不读此书。至于碑碣铭识之古,秦文汉篆之奇,奚足为长公重哉。

对于这样巨大的印谱之举,单就仅仅喜欢作理由,并不是最为充分的解释。这里面显然包含着张灏作为文人的历史责任感。

张灏有“印在吾辈”的历史责任感和使命感,黄元会在《〈承清馆印谱〉序》中谈道:

乃夷令集中,虑无不精古高雅者,予安得不色动乎。

有一个情况在当时也不可忽视,那就是对印章的通晓,对大多数文人来讲,已经有着一种陌生化的倾向,黄元会在序中就提到了自己的为难之事:

盖岁壬寅,云间杨子诒我印母三十二则,并周公瑾印谱,予第作文字观,弗善也。又七年,予北游,将夜渡滹沱河,逆旅主人出所藏顾氏《集古印谱》,数之,累累千七百有奇,并汉铜印廿余,予不能辨。

张灏的“印在吾辈”,并不是一时的快语,而是有着长期的现实思考。袁德温在《〈承清馆印谱〉跋》讲到张灏曾自言:

吾有癖嗜,在古今篆刻,既已谱之,其可不使伯玉氏观诸,而又不使伯玉氏有一言半语同诸君子之题跋而始诸。

杨如成《〈学山堂印谱〉序》亦云:

令好古者问奇字而即以发其无穷之感,其于雕虫小技,为益万万也。

《学山题咏》(部分)

在当时,辑录印谱的行为在一定程度上获得了同时代文人的认可。钱谦益对张灏的辑录印谱行为就大为赞赏。钱谦益与张灏相交二十余年,对于张灏的情况,钱谦益是相当熟知的,张灏曾赠给钱谦益《学山堂印谱》一函,钱谦益在《〈学山堂印谱〉序》中记载道:

读之,知渊衷峭性,恍接嘉藻,觉古人澄淡之怀,犹易窥。予惟长公奇龄,精习经学、敦志、艺文,有深湛之思,畏谢纨绮,不欲以恩胄掩其丹霄。故蹉跎未遂……至今谓世业何,盖士惟修持不素,则选弱而不坚。一旦当大任遇大节,鲜有不泥于古今,胝于水火败于簠簋者,并丧其所谓斐然者,而他无问矣。若长公察识时客淹通国体本,其沉笃于忠孝者发为聪明,湛朗于道义者出为才艺,则谱中寥寥独立之情,吾知其参于天人之际微矣。

项鼎铉在《〈承清馆印谱〉跋》中提到张灏曾自言“今世语篆刻者,必祖秦汉。秦汉间物,世不多有,其称能鉴藏者,仅海上顾氏及君家耳”。张灏特别推崇海上顾氏,顾氏即顾从德(字汝修),于明隆庆六年(1572)辑成《集古印谱》六卷,收古玉印150余方,铜印1600余方。张灏辑谱的行为,显然带有自我的“适意”情怀,王志坚《〈承清馆印谱〉跋》云:“其学山堂所谱印章,穷极古文之妙理,山居清昼垂帘时,一开帙宛对古人当年,予知夷令于此中有洒然独适焉者。”从最初辑录印谱的打算,到后来的“以印章为寄托”,再到最后的自信、自我满足感,张灏显然经历了这样一个心理上的变化。

学山园作为张灏与文士诗交雅集的场所,具有公共空间的功能,使得当时的文人能够去学山园内进行唱和,感受其园林之美。由于张灏有着强烈的避世情怀,学山园更多的是作为张灏的私人空间而存在。在园林中,张灏品茗、饮酒、读书、弹琴、吟诗,刊刻印谱。然而,张灏虽然竭力避世,但是内心一直是苦闷的,这种苦闷的心理一直缠绕着他。除了来自世人的不理解,把家里的财富尽用于二谱,以有用供无用外,在仕途上的不得志,是其郁郁寡欢的主要原因。张灏的仕途被世局所困,但这并没有妨碍他对后辈进入仕途的决心。张灏想让后辈继续仕途,在诗文集曾发出“我当壮年未得意,他时赖汝风云早”之言。在生活之余,张灏也把学山园作为研艺、研学的场所,有时还延请当时的名士来学山园授艺,教习子弟岁科试牍,并传授文字之学。辑录印谱可视为张灏避世后所做文事的一种生命体验,说生命体验并不为过。从最初的“子毋徒以印癖少张郎也”到后来的“印在吾辈”,张灏的心理一直在发生着变化。由于印谱浸透了张灏的毕生心血,他也发出了“谱如有灵,藏之空山,传之不可知之人,若攒图汲冢,有遇之于世外者。昔陈子昂《登幽州台歌》云:‘前不见古人,后不见来者。思天地之悠悠,独怆然而泪下。’余以斯谱亦云”的感慨之语。

【注 释】

[1]苏州图书馆藏有瓦翁捐赠的《学山堂印谱》,瓦翁在印谱封面上题签,推定为明万历本《学山堂印谱》。如果此论成立,那么《学山堂印谱》的增辑时间与《承清馆印谱》间隔不会太久。

[2](明)张采:《太仓州志》,明崇祯刻本。

[3]文中所引用序跋,均来自明崇祯本《学山堂印谱》八卷本,下文凡引用《学山堂印谱》跋文同此,不再一一注明。凡引用《承清馆印谱》,均见郁重今《历代印谱序跋汇编》,西泠印社出版社2008年版。

[4](清)程穆衡:《娄东耆旧传》6卷,上海图书馆藏稿本。

[5]同上。

[6](明)张灏:《学山堂印谱》自序,明崇祯刻本。

[7]同上。

加微信获取:wenbaozhai365