明清以来,印学界流派迭起,从文(何)派、皖派、浙派直至近代齐派,可谓风格迥异、精彩纷呈,并由此波及后学衍生出篆刻创作的“工稳”与“写意”两路风格。其实,篆刻之“工”并非我们通常所理解的四平八稳,“意”也非随意舞刀。“工”乃“意”之一种,“意”至极致便是“工”,“不工之工,工之极也”。故历来有成就的篆刻家,无不是“工”“意”有度,恰到好处。也许,金融工作本身所要求的“外圆内方”之作风,更容易培养人对“工”“意”之“度”的拿捏与把握,故多出篆刻大家,如方介堪就是这样一位在“工”与“意”之间游刃有余的印坛巨擘。

方介堪 (1901-1987年)

钱庄学徒痴金石

方介堪 (1901-1987年),浙江温州人,原名文渠,字溥如,后改名岩,字介堪,以字行,别号玉篆楼主,晚年自称蝉园老人。其平生从事文字学研究和艺术创作,系当代著名篆刻家、书法家,曾任西泠印社副社长,中国书法家协会名誉理事,中日兰亭书会名誉顾问等职。他一生治印3万余钮,风格多样,尤以鸟虫印著称于世,创“方氏鸟虫”,被誉为当代第一。

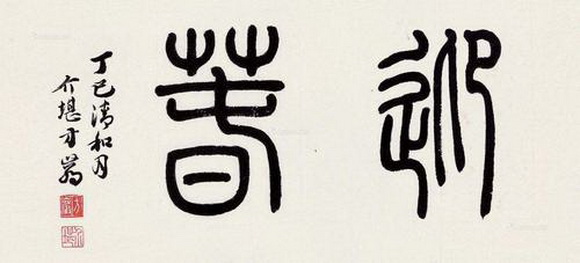

《张氏大千》

方介堪虽生于寒素之家,但却性嗜金石翰墨。在祖父和父亲的熏陶下,他7岁就开始识篆习书,15岁时自家开的德和酒店倒闭,全家生计堪忧,不得不辍学。为补贴家用,在他16岁那年,经人介绍到温州第一代金融家戴介眉开办的鼎源钱庄(与洪元钱庄、厚康钱庄、涵康钱庄并称为当时的温州金融业“四大家”)当学徒。在钱庄期间,喜爱篆刻的他夜间常在宿舍内秉烛临池刻印。由于钱庄老板恐其引起火灾,故时常指责呵斥他。也许是夜里习字刻印太晚太累,以致没有得到充足的休息,他竟然在一次办理业务过程中不慎误将50银圆的银票错付给客户100银圆,造成不小的损失。这对性格倔强的方介堪打击颇大,后虽经多方调解终于平息了此次业务纠纷,但却在他心里留下了阴影。两年学徒满师后,他便离开了钱庄,从此专心治印。

遍访名师艺精进

在艺术家成长的道路上,自我修炼与名师指点缺一不可。为提高篆刻技艺,年轻的方介堪遍访乡贤求教,先后得到温州当地的谢磊明、张宗祥及戴家祥等贤达指点,刀法日渐娴熟,并在印坛初露头角。1925年,经同乡前辈、著名学者林同庄引荐,他在杭州拜访了丁辅之、叶为铭等西泠印社创始人,得其赏识进而被吸纳为西泠印社社员。此后,已有所成就的方介堪来到上海,拜入金石书画大家赵叔孺门下。得益于赵的亲炙,加之自身天赋与勤奋,其篆刻水平提升很快, 名声日隆,被推荐至上海西泠印社任木版部主任。众所周知,二十世纪初的上海是全国金石书画中心,名家辈出,星汉灿烂,艺术氛围十分浓郁。方介堪便利用环境之便,积极参与各类书画社团活动,成为古欢今雨书社、寒之友社等知名社团的中坚力量,并因此先后结交了经亨颐、柳亚子、何香凝、于右任和王福庵等文艺界名流。尤其是结识了张大千后两人互相赞赏,甚为默契。张大千早期的书画用印大多由方介堪奏刀,一时间“张”画“方”印,珠联璧合,人称艺坛双绝。

《时斋》

《迎春》

在与诸师友的频繁交往与相互切磋中,方介堪的书法、绘画、诗文和鉴赏等艺术修养也得到了全面提升,成为当时为数不多的诗书画印“四全”之艺术家。当然,其最负盛名的还是篆刻艺术。在篆法上,方介堪极为讲究,十分注重文字的出处与规范性,在同一作品中从未出现不同年代的文字混用,亦未在同年代的文字中使用不同形体肆意杂糅,更未出现随意杜撰文字及形体的陋习,故西泠印社第二任社长、金石考古学家马衡赞其治印“无一字无来历”。在刀法上,他习惯于“冲、切、推”并举,多种刀法交错使用,精湛细微,出神入化,使得作品气象生动,回味无穷。在印材上,他不像一般印人只擅长处理石印,可谓信手拈来、诸材兼善。除传统石材外,他还能手刻白金、水晶、玛瑙、碧玉等坚硬材质,如为徐悲鸿刻过海鱼牙印,为张大千治过几十方“龙角(实为古象牙)章”,而被誉为“屠龙能手”。总之,他凭借自身在金石印学领域的精深学养与功力,选择了一条与吴昌硕引领的写意印风截然不同的个性化发展道路,希望“还原”古印之本来面目,从而形成了精雅华美、外枯中膏、“工”“意”兼备的独特印风。

鸟虫篆印第一人

谈及方介堪的篆刻艺术,不得不提的是他在鸟虫篆上的开创性贡献。从篆刻史来看,鸟虫篆印一直未受重视。在某些文人雅士眼中,它只能算作一种装饰性的美术字,因为它多出现在旗帜、符节和兵器上。除明代汪关临摹汉印时留下几方鸟虫篆印以外,篆刻史上就很少见到鸟虫篆印。究其成因,主要是鸟虫篆的历史资料比较欠缺,不成体系,直至方介堪全面挖掘和系统整理了鸟虫篆,并揭示了鸟虫篆的奥妙且大胆地将其融入篆刻创作,从而使那种平常只能在民间美术中见到的样式和感受到的气息洋溢于文人篆刻之中。更难能可贵的是,他的鸟虫印融入了古文字中的鸟虫、鱼雁、“戈头矛角”等纹饰,但格调高古,气息纯正,不仅与低俗无涉,而且达到了极为纯净之境界。这就如同齐白石将民间画艺融入传统文人画而名垂画史一样,方介堪则凭借其复兴鸟虫篆之功而载入印学史。郭沫若评其印章“炉火纯青”;潘伯鹰曾说:“在现代中国,精通这种技巧的, 只方介堪先生一人。”

艺到深处是学问

相比于书画家的评价标准,人们历来对金石篆刻家的要求更高,还需附加诸如文字学、考古学、金石学等文化修养。可以说,方介堪在这些领域亦成果斐然、独步印坛。1927年,年仅27岁的他就出版了“处女作”——《方介堪印谱》。此后又陆续编纂了《介堪印存第六集》《介堪印存第七集》《现代篆刻第五集·方介堪印存》《介堪印存第八集(晶玉类专辑)》等个人篆刻作品集。其间,他还将其关于篆刻艺术的所思所得所悟撰写成文,并相继出版了《秦汉封泥拾遗》《两汉官印考存》《古印文字别异》《印谱过目考》《古印辨伪》《古玉印汇》《南归集》《介堪论印》和毕生巨著《玺印文综》等著作。在北京担任故宫博物院古器部委员时,他又编辑了《宋贤名翰》《元贤名翰》。1950年,他经过对温州各地文物的亲自调查和系统梳理,撰写了《浙江温州地区附近的新石器时代遗存》(载于《考古通讯》1956年第6期),1961年还主持编写了《温州文管会藏石考》。

桃李不言自成蹊

方介堪既是一位杰出的篆刻艺术家,还是现代高等书法篆刻艺术教育的探路人。二十世纪二三十年代,在上海期间他就受刘海粟、汪亚尘、黄宾虹之邀, 任上海美专、新华艺专、文艺学院教授,负责书法篆刻教学,在这期间,与潘天寿、叶恭绰、诸闻韵、张善孖、马孟容、马公寓、俞剑华等人共事,广结翰墨艺缘。1964 年,浙江美术学院(今“中国美术学院”)创设新中国第一个书法篆刻专业,他又应潘天寿院长盛邀赴杭任教,为培养新中国成立后第一批书法篆刻专门人才作出了突出贡献。

“从未百金留二日,不知隔宿有余粮。”方介堪一生清贫,但却始终心系百姓,多次举办赈灾义展。如1937年2月,为赈济黄河泛滥之灾,于北平中山公园水榭先后举办“张大千、方介堪金石书画联展”“于非闇、张大千、方介堪书画篆刻联展”等。尤其是在抗战期间,方介堪全家颠沛流离,居无定所,家中多人病倒甚至长子不幸夭折的艰难条件下,他仍为援助温州郊区的灾民和饥民,克服重重困难举办了多次书画义卖展览,展现了艺术家的大爱无疆。1950年温州市文管会成立后,其又带头捐献所藏文物、字画百余件,并不辞劳苦,踏遍家乡的山山水水,搜集整理出各类文物一万余件,对温州地区的文化事业发展有筚路蓝缕之功。

在笔者看来,一名艺术家,只有在为人、为艺、为师上都具有一种“正大气象”,方能称之为“大家”“大师”。而方介堪正是这样一位充满正气、彰显大气的印坛巨擘。

加微信获取:wenbaozhai365