内容摘要:清末印人黄牧甫在以宗汉为主要风气的时代中刻制了大量金文入印的印作,开拓了印章创作的新天地。此类印作以求异为特征,大多以金文拓片文字原形入印,在印作中对于笔画弧曲度的把握常出现失当的情况,并且存在篆法不纯、字法审美倾向不纯粹等问题。黄牧甫金文入印的创作没有建立在对先秦古玺审美精神深入把握的基础上,其对于“雅正”的理解与表现尚很不足。

关键词:金文 古玺 印化 雅正

沙孟海《印学史》说:“学赵之谦的人极多,著名的也不在少数,其中以黄士陵最为大家。”[1]赵之谦已经开始师法古玺与金文入印的篆刻创作,但是在宗汉的整体氛围之下,以汉为格局是时代印风的基本特征,而黄牧甫的篆刻实践却更有意识地拓展篆刻印文的取法范围与相应的印风形态。人们在论述黄牧甫的印章成就时都会引用其弟子李尹桑的话:“悲庵(赵之谦)之学在贞石,黟山之学在吉金;悲庵之功在秦汉以下,黟山之功在三代以上。”[2]黄牧甫一生治印颇丰[3],其中以金文入印的作品有着很大的比例,李刚田举例说:“金石文字是黄士陵篆刻创作赖以存在的基石,可以说他的每一方印都是‘下笔有由’,都可以在金石文字中找到原型,有时一方印中要集起数件金石器物的铭文”[4],这是其金文入印创作的一个重要特征,这个特征有助于我们更好地认识他这一类印章的创作。

宗汉的格局已经成为过去时代的印风特征,而黄牧甫金文入印的创作之路正为今人所继承,更多的印人试图在这一领域有所建树。金文入印的方法以及风格追求可以作多方的探索,但是有些基本的原则和方向是不可轻易改变的,这关涉着探索的价值与意义,这是作品艺术境界的问题。黄牧甫金文入印的尝试与开拓有其历史的意义,但是其艺术创作尚未达到理想的境地,对黄牧甫金文入印之检讨有助于我们更为清晰、有效地认识与把握这条创作之路。

一、求异

黄牧甫在汉印以及汉代铭刻文字入印的创作上达到了很高水平,而其金文入印的创作显然是一种“求异”的行为。汉铸印端庄平和,文字以横竖为主,较少弧曲,结字方正安稳,能够表现一种朴实静穆的韵致,黄牧甫对此有有效的把握。相比较而言,战国以上金文,笔画活泼,结字自由,往往动静相生,别呈姿态,这正是与汉铸印完全不同之处,黄牧甫对于金文入印的着眼点也正在此处。然而战国以上金文体系有其自身的审美约定,存在于礼器上的金文自身有着特殊的使用环境,被赋予了特定的审美要求,而这种要求也显现了上古之人于文化、于审美取向上的某种要求。历史地看,在历时千年以上的金文书迹中所留存的较为一致的原则与取向必然是古人一贯坚持之所在,也是其时书写对于精神表现方向上的一贯操守,这是应该引起我们高度注意的地方。本文对于黄牧甫金文入印的检讨以印例来具体展开。[5]

1.眉寿、中嘉

将黄牧甫这两方章放在一起说,是因为其中各有一字取自于春秋楚国的《王子申盏盂》铭文。“眉寿”款:“眉字王子申盏盂”;“中嘉”款:“嘉篆出王子申盏盂”。在这两方章中,黄牧甫基本上是照搬铜器铭文字形。“眉”与“寿”,一整一散,一静一动,两者对比过于强烈,并不和谐。而“眉”字中过多曲笔和斜笔,与整印的边框也形成冲突。“中”“嘉”两字,“中”上附于“嘉”,两字能成为整体,但是印文中也因过多弧曲而少静气。

2.胡曼

“胡曼”印并没有在边款上注明字的出处,但是我们从战国齐《陈曼簋》铭文中看到其“曼”字就是黄牧甫印中字的原形。此字上部如宝盖头的形态顶部与上边栏粘搭,左侧与左边栏粘搭,右侧则与竖向栏界相粘搭,而字的下面“又”部也与下边栏相粘搭,同时“胡”字也与左右两侧栏界与边栏相粘搭,呈现为拥塞的内部空间感,在视觉上极为沉闷。古玺印用边栏和中间栏界的目的是对具有自由动态的文字进行约束,以平衡印内所现动态。显然此印的栏界与印文关系是有问题的。另外“胡”字“古”“月”两部在上下呈现为尖角形,在视觉上也极为突出,与整印不相谐。在先秦两字玺印中,“胡”往往拆左右结构为上下结构,目的就是避免左右部狭长尖锐的形态,如古玺“胡法”。而“曼”字也应该避免外形的棱角,如古玺“□曼”。

3. 乐子之无知

黄牧甫在“乐子之无知”印边款上说:“乐篆出子璋钟。”黄牧甫在处理此印时强调了“乐“字”下部的实心点,在整印中分别在“乐”“子”与“知”上出现三个圆形重点相呼应。我们来看古玺“乐喜”“乐尉右阴”两印,印中的“乐”字都是上密下疏、上重下轻,虚实分明。黄牧甫看重《子璋钟》“乐”字形态的特别,试图营造特殊的印面效果,但是很明显“乐”“子”“无”三字笔画密集,近乎有杂乱感,上下相对的两个红点更使印面右下部显得拥挤不堪。

4.壶公

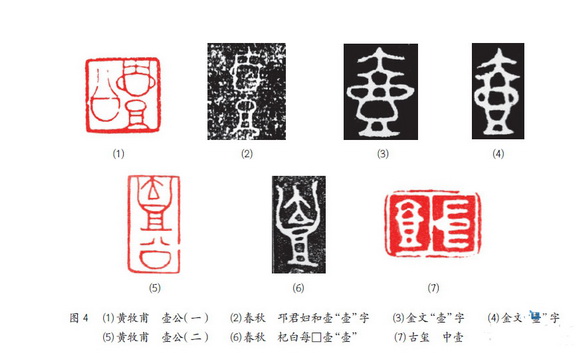

黄牧甫的这两方“壶公”是两种文字排列方式。文字左右排列的这方并未在边款中说明“壶”字的来源,通过核对应该是春秋《邛君妇和壶》中的字样。《邛君妇和壶》中“壶”字形态较异于金文通常的构形法(如图,金文“壶”字两例),即“壶”作为象形的文字形态,不应该是上下断裂成两部分。显然,黄牧甫是以此异形为好,刻成此印。在印中又特意夸大“公”的口部,使整印中三个较大的带弧形封闭空间挤在了一起,非常突兀。

上下排列的“壶公”,有边款:“□壶篆如此。”第一个字看不清,经查此字应出于春秋时期的《杞白每□壶》。此印中黄牧甫令“壶”的上部三处与上边栏粘搭,而“公”字则不与下边栏粘搭。在古玺印中有文字与栏界粘搭的情况,但总体来说以文字自身的独立性为常见,如“中壹”印,“中”字与中间栏界粘搭应该是流传过程中的残破。黄印中“壶”上部的粘搭使其内部形成最大封闭空间,是不合理的,上下两字的不同处理整体也很不协调。

5.敬事

黄牧甫“敬事”这方章也没有说明字形的来源。“敬”字应该是来源于《师酉簋》,连字的最后一笔收笔处略呈三角的形态也表现出来了;“事”字源于战国《陈纯》。应该说这是一方文字拼凑的印章,整方印章整体并不协调。《师酉簋》“敬”字中间部位过多运动弧曲的线条,围成两个弧形的封闭空间,过于动态,可以在书法作品中出现,但是不适合方形的印章。“敬”为西周文字,“事”为战国文字,两者在审美基调上是不相协调的。如春秋《敬事天王钟》中“敬事”两字就极为相谐。我们看到古玺“敬事”与秦印“敬事”,两印在字形和意味上都极为协调。黄印“事”字取自战国《陈纯》,强化“彐”部不是很恰当;古陶印“陈□立事岁安邑亳釜”中“事”的处理虽然与之相近,但是在左右两边都有其他文字相交错排列的时候就不会显得突兀,但是在仅有两字并且上下排列的时候就显得很不合适了。

6.启事

黄牧甫的这方“启事”边款:“启字从戈,虢叔钟。事字小子师敦。”又是出于两个铜器的字形。笔者手头的资料上未能找到《小子师敦》原拓,其字亦见于《说文古籀补》,黄牧甫印文基本是如实照搬。印中“启”字除了“从戈”之外有较大不同,“户”与“口”相粘搭,“户”与“戈”相粘搭,而“户”又和“事”相粘搭,“启”“事”又分别与上下及右侧边栏粘搭,使整印黏连成整体。这样,印内就形成了诸多封闭的空间。整印既多运动笔画,同时又相互牵扯,给人极不爽快的感觉,沉闷而又无奈。古代玺印中字内和字间的粘搭都是有限而克制的,使人感觉清朗自在,如“长启邦”与“张启方”两印。显然黄牧甫并不理解这一点。

7.公辅、胜之手拓、德彝

黄牧甫为了故求变化,将“公辅”印中“辅”的“甫”部向下压缩,使其显得很局促,在古玺与秦印中是不会这么处理的。在“胜之手拓”印中故意使部件与笔画作斜侧处理,单字的独立性形神完全被破坏了。“德彝”印中的“德”字似取自《毛公鼎》,而“罒”部的象形化强调使得其在印中完全凸显出来,加上“彝”字的动荡弧曲,整印全无内在秩序。

8.“亚”形印

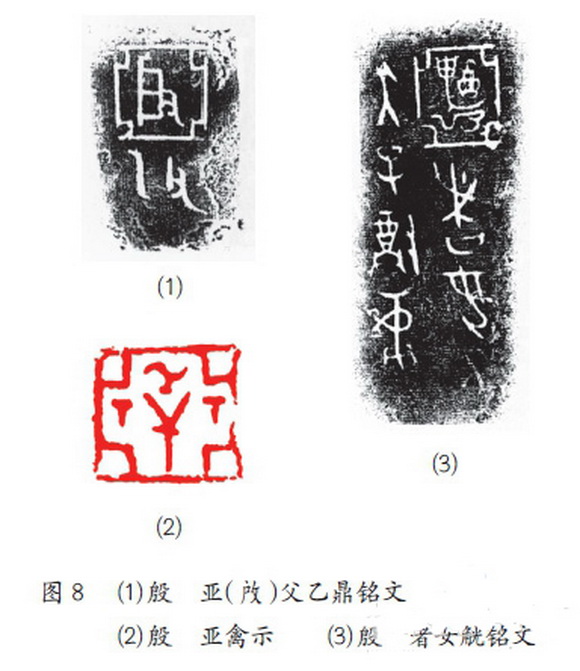

“亚禽示”[6]是被学界认为殷时的一方印,“亚禽二字,见于商代晚期尊、觯等铜器之上,作为氏族徽号。‘亚’象神龛、‘禽’象以毕罗捕鸟、‘示’象祭坛以祀祖,除用以佩带,象征家族荣耀外,也可以用以抑印于陶器或铸铜陶范,留下记号,表示专属所有权。”[7]“亚”形内有文字者多见于商代铜器,如图两例。张光远认为:“余考‘亚’字,原应像宗庙之内正堂北壁所辟神龛的直立框廓之形,用来供奉祖考先人的木主神位,并为宗庙的象征,而宗庙又是家族信仰的中心,故‘亚’字本义应解为家族方确;商代彝铭族徽,最少已有六十种被安置在‘亚’字的框廓之内,而出现在近百件铜器上,这类铜器原为宗庙祭祀所用礼器,其铭所作族徽而外加神龛之形,适足彰显神龛中供奉祖先的庄重意义。”[8]我们从传世的殷商“亚”形铭文及印章可以知道,其时文字形态虽然活泼多变但是在“亚”形内所组织的字形一般也是较为独立,不会与“亚”形粘搭或交叉,表达了一种质朴自然却端庄肃穆的氛围。

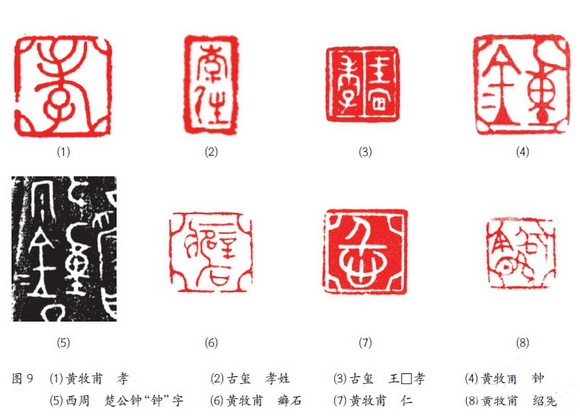

我们来看黄牧甫的几方“亚”形印。“孝”字印中,不仅笔画与“亚”形上下粘搭,且笔画作弧线状,很是妖娆,字形与古玺(“孝姓”“王□孝”)的处理相差太大。“钟”字印款:“钟字出楚公钟。”印作强调了金文原字形中的斜笔、弧笔,同时强化了“金”部下面的三角,使其变成实心,“童”部下面实心点增大,字形在“亚”形中撑满,且笔画与其多有粘搭,过于凸显视觉性,缺乏疏空的虚处,少了意境。《楚公钟》中的“钟”字有其书写环境,“童”部第一笔弧形处理与周边字形变化相协调,当其成为单字印文的时候,就显得很突兀,必须要加以处理才行。“癖石”印文虽与“亚”形相离,但是过于妖娆和动感。“仁”字印也是过于弧曲,上下顶撞。从审美的角度看“绍宪”印,虽然印文与“亚”形多有粘搭,但笔画细劲、有虚实变化,整体较为协调,只是字中部件多斜侧,少了些静穆之气。

二、弧曲

黄牧甫金文入印在整体上就是“求异”的要求与表现,是异于时人,而“弧曲”则是其在金文入印创作中既求异于时人亦求异于古人的一个集中呈现。

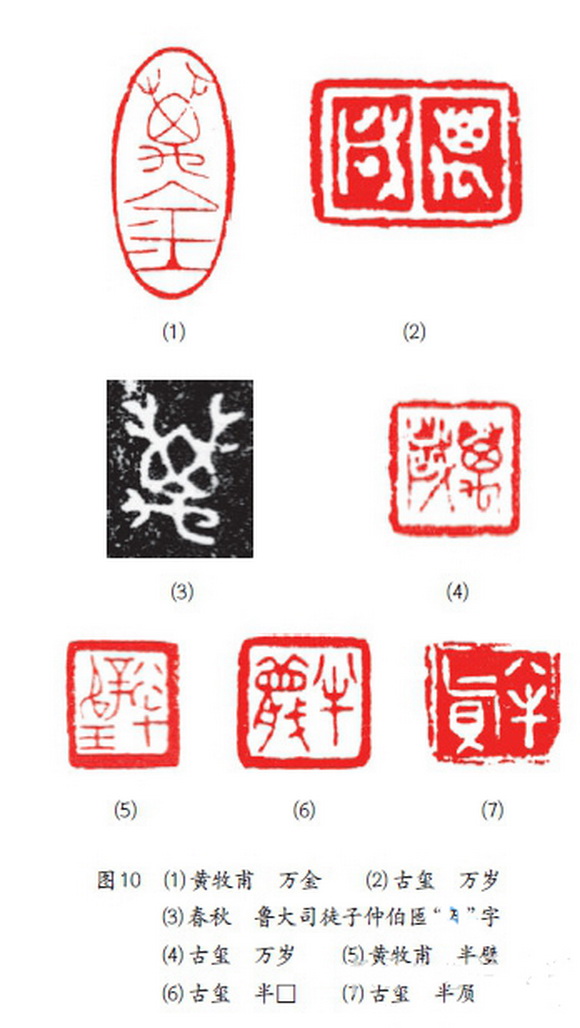

1. 万金、半璧

在黄牧甫的这两方章中都有局部过于弧曲的笔画。“万金”印款:“万篆见鲁大司徒匜。”对照原拓字形,基本一致,只是在“万”字右上角伸出部分的弧曲程度略有改变。我们看到一朱一白两方古玺“万岁”印,“万”字的上部以及下部都减弱了弧曲的变化,更有秩序。“万金”上下两字在曲直与动静上显然对比过度了。“半”“璧”两字的处理都是上曲下直,上动下静,而“半”字中间的笔画显然屈曲过度了。我们看到两方古玺的“半”中相应的笔画是向左右略曲伸展的,呈现了字形的开放性,而黄牧甫的处理如双手围抱,过于内收,并不是古文字的气质,更像小篆的形态表现。

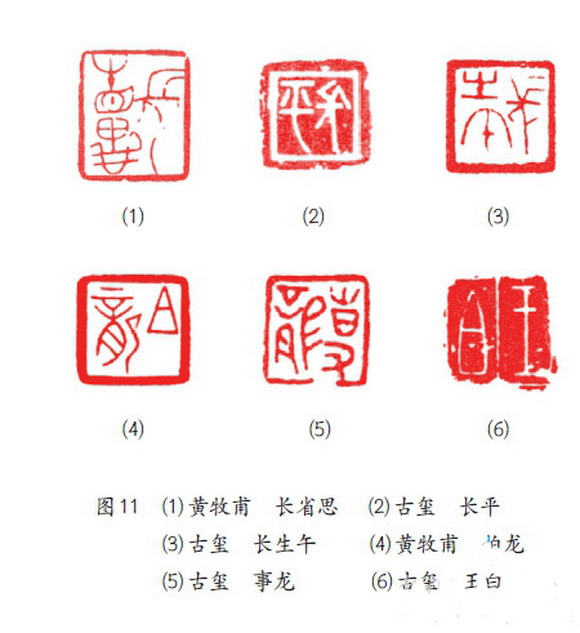

2.长省思、伯龙

黄牧甫的“长省思”印,“省思”两字上下叠排,顶天立地,“省”字上部与上边栏相粘搭;“长”字左粘搭“省”字,右粘搭右边栏,下面长笔粘搭下边栏。黄牧甫使印内字形在上下左右的倚靠中求稳定,却使笔画更加柔曲绵软,这种处理正好与古玺的精神相反。如“长平”“长生午”两印,“长”字虽然单脚独立,但是单字自身的独立性很强,而纵向长笔的力度也极为重要。“伯龙”印在基本形态上与古玺处理相近,单字独立,但是“龙”字末笔的弧曲很明显,是作为左部的附属来处理的,这种处理使得“龙”字自身的独立性更强,与以直线为特征的“白”缺乏关联,显然“龙”的处理也是以小篆自守的方式进行的,与古玺“事龙”不同。“白”字的处理显然是汉代的空间组织法,缺少向外的张力,古玺“王白”中“白”字的左右鼓胀感才是先秦应有的气度。

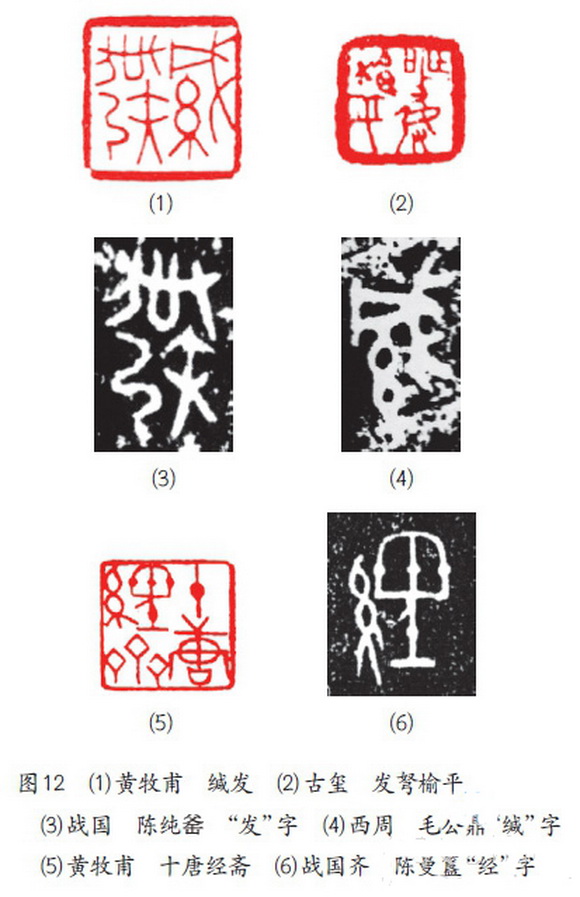

3.缄发、十唐经斋

“缄发”,这两个字虽然没有说明字形的来源,但是我们通过查询还是可以找到其原型的。《陈纯》是黄牧甫喜欢的一个铜器铭文,在他的创作中有好几个字取自此铭,而其中“发”的形态是极为独特的。这方章问题也在于只是照搬了金文的字样,并没有对字形作适合于印面的处理,因此,拥挤与动荡仍然是个突出的问题。古玺“发弩榆平”印面更小,字数更多,但整个印面仍然显得空灵通透,没有局促感。黄印“十唐经斋”印款:“经篆出齐陈曼簋。”在《陈曼簋》中“经”字是个长形的形体,而在方形的印面中只能使其变方,此时字中的绞丝旁中的圆弧形变大、变圆,黄牧甫在处理此印的时候以“唐”字中的圆弧处理与之呼应,这时直线“斋”字与“唐”“经”的对比强烈,整体不谐。此印以“满”的方式布陈印面,笔画与四边粘搭,同时突出“十”与“经”字中的实心红点,使印面过于满实拥挤。

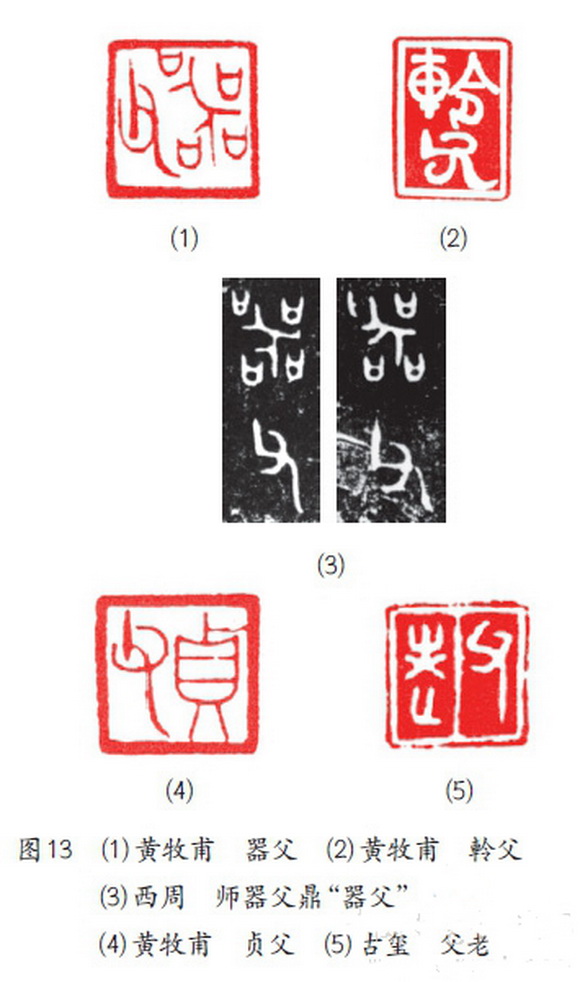

4.带“父”字的章

在黄牧甫的印作中有几方带“父”字的印,“父”字字形都较夸张。“器父”印款:“文见师器父鼎。”他将铭文中上下排列的两个字作左右排列,整体章法不错,就是“父”字由原先的简约变得更为复杂和华丽,有甜媚之气,没有古玺“父老”印之古意。“軨父”之病是显而易见的。而“贞父”中的“父”字印则伸展字下部,挤压字上部,难免局促和拥挤,是由于以小篆的结字方式提升字的重心造成的。

三、篆法、字法

“篆法”是指篆书构形体系,汉篆、秦篆、西周金文各有自己的体系和特征,春秋战国秦、楚、齐也都有自己的特殊之处。“字法”则是在一个篆书体系之内所呈现出来的个性化字形处理方式。现在通过印例来看黄牧甫在这方面的问题。

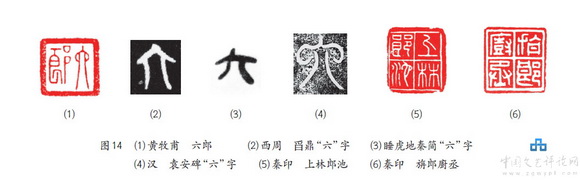

1.六郎

“六郎”印款:“日来仿秦玺甚多,惟此印略具其旨。”应该说是黄牧甫较为自得的印作。但是在这方印中的两个字都存在着问题。“六”字是小篆的写法,不适合于秦印风格。“郎”字“阝”是古玺的字法,“良”部上面的处理法不知出自何处,下部的处理法则是汉印的。因此这方印在用字上存在着较大的问题,其结果就是整印气息、味道上的杂乱不清晰。这方印并非是金文入印的创作类型,在这里拿来举例是为了指出黄牧甫存在着对篆法、字法不严格的问题,下面将论述的问题是与此相关的。

2.篆书杂代

篆书杂代在黄牧甫的篆刻中是个明显的问题。“伯腾”“伯严”两方印中的“伯”只在《订正六书通》中见到相似的形状(在“伯”项下),但是头部的小笔画是指向右的,注为“印名”,应该出自古玺。这两方印是求古玺印风格的,但是“腾”是汉代的字法,将之前的弧曲笔画都改成了横竖方向,“严”字也将其中的局部作此改动,如此整印的两个字在风格、意味上就不相谐了。

黄牧甫的“执盦”印中“执”的写法比较怪异,在可查的金文形体中只有如图《散氏盘》《师㝨簋》这两种写法,在下部添加“手”的写法不知从何而来。“执”右部的写法也作纵横处理,而“盦”字形体极为秩序化,近于小篆的写法,不同于古玺印的处理。“伏盦”印“伏”字为金文写法,而“盦”则是笔画横竖向的汉代特征,“吉盦稽首”的“盦”字也是相似的形态。黄牧甫“伯惠廿八岁后作”印中“廿八”两字取横势,左右分开完全是汉代文字形态,与其他字取法先秦金文的气格完全不同。

3.骑墙的形体变化

黄牧甫刻的这两方“实君”,后者是小篆,更带有赵之谦的风貌,前者则是想有所变化。前者中“君”字缩短了右侧下挂笔画为横向直笔,使其带上了隶意;而“实”的宝盖头则处理成前例“胡曼”印“曼”字的上部形态,“毌”部基本不变,“贝”部居然呈卵形。看似往先秦变化,实际完全是臆造的,全无古意。黄牧甫“少寓”印“少”字头部近于古玺形体,而下部屈曲则是小篆形体;“寓”字“宀”是汉代的,内部形态又试图处理成春秋战国的。这两方章的形体处理极为骑墙,在意蕴的表现上没有整体的目标和效果。

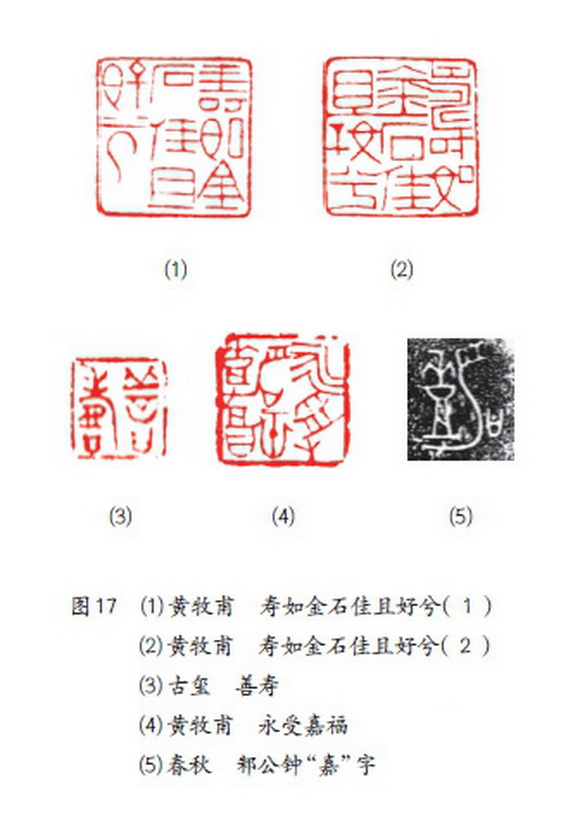

黄牧甫在篆法和字法上处理的模棱与不明确会导致印作审美上的夹生与尴尬。“寿如金石佳且好兮”是黄牧甫很喜欢的印文内容,刻过好几方,第一方是以汉金文入印,气息统一,“好兮”两字虽有弧曲,但是其形态来自于汉铜镜文字,增加了节奏感的同时整体很协调。第二方试图加入先秦文字意味,特别是更改了“寿”字写法,但是这种变化导致了整印在审美倾向上的混乱,缺乏了第一方的清朗之气,更多的是刻意的计较,在笔画、结字上多有迟疑、模棱和无所适从之处。

黄牧甫“永受嘉福”印款:“嘉字邾公钟,福字弡中簋。”《弡中簋》“福”字见于《说文古籀补》。我们看到在印中黄牧甫将《邾公钟》“嘉”字中间弧曲的长笔画变成了折线,同时“永”与“寿”字中也多直线,而“福”字仍然保留很多弧线,整印左侧多弧线,右侧多直线,字间以及字与边栏也多黏连,在繁满的印面中,动静刚柔也处于未调停状态,无法呈现较为明确的意境。

四、结论

在黄牧甫的人生经历中与诸多金石藏家友善,并有条件开拓眼界,接触大量古代金文拓片,并尝试以之入印。其对于先秦金文曾多描摹,却并未深入探究先秦金文书写之美,笔下无法表现其间之深意。“印从书出”,关键是要有自我对篆书深入、独特的理解,并形成个人独具价值的篆书体系,显然黄牧甫并未做到这一点。其金文入印每一方印都是“下笔有由”正好说明是对古拓的倚傍,而非真正的自我创造。

黄牧甫以先秦金文入印的不足是对先秦文字书写及古玺审美的基本要求尚不够明确与清晰。概而言之,先秦文字书写及古玺审美的基本要求是“雅正”。文字及其组合所形成的作品中的“正”即“大”,“正大光明”是连在一起的。“正大光明”必须落实在每一个字上,因此每一个字生命的完整性是第一位的,因此在先秦印章中一般字与字、字与界栏并不勾搭黏连(如有黏连仍能保持相对的独立性),甚至字中每个部件也如此。同时,每个字在不干扰其他字的前提下又有着足够的向外张力,以呈现自我的能量。以“正”为基础的雅以端庄、静穆为特征,过分的斜侧与动荡都将失去这一特点。在此基础上才能进一步求自然、朴素和超脱。一切故作的小情小趣都会破坏古之大美,这就是字与人、印与人合一之处。同时必须明确金文书写与印用文字的差异,对于书写文字的“印化”处理也是印人必备的能力与相应的境界。

在我们这个时代有理由在巨人的肩膀上更上一个台阶,有黄牧甫这样的开拓才有印学的发展。本文的论述也许有些苛刻,但不妨在细处着眼,为正在跋涉中的诸多同道提个醒,相信会有一定的价值与意义。

[1]沙孟海:《印学史》,西泠印社出版社,1999年,第164页。

[2]同上。

[3]戴山青《黄牧甫印影》序言中说其一生治印不下万方。(戴山青编:《黄牧甫印影》,荣宝斋出版社,1996年。本文所举黄牧甫印例皆出自此书。)

[4]李刚田:《黄士陵的篆刻艺术》,《中国书法》,2016年第2期(A),第92页。

[5]本文所用金文字例原拓见于《殷周金文集成》(修订增补本)(中国社会科学院考古研究所编,中华书局,2007年),《三代吉金文存》(罗振玉编,中华书局,1983年),《中国书法艺术•先秦》(谷谿编著,文物出版社,2003)。所用古代玺印印例不再注释的均据《中国玺印类编》(日本小林斗盦编,天津人民美术出版社,2004年)。杭州师范大学陈西的硕士学位论文《黄牧甫古文入印及对黟山派的影响研究》,对于黄牧甫金文入印的字形来源作了具体的研究,为本文的资料整理提供了线索和便利。

[6][日]小林斗盦编,《篆刻全集1》,日本二玄社,2001年,第15页。

[7]台北故宫博物院编,《印象深刻——院藏玺印展》,2007年,第14页。

[8]张光远:《商代晚期铜印考》,转引自台北故宫博物院编辑委员会编、张光远作《商代金文图录——三千年前中国文字特展》,1995年,第83页。

加微信获取:wenbaozhai365